Mide Plácido e o toque da superfície fotográfica

Uma trabalha mais que a outra.

Dividem o peso dos anéis.

Uma nunca aprendeu a escrever.

Com isso a outra tornou-se mais silenciosa, mais firme, mais acostumada ao adeus. Em alguns gestos entram as duas

numa mesma coreografia

como quando é necessário contar algo mais que cinco.

Aceitam as manchas dos anos

como solteironas

que envelhecem juntas.

Mãos de Ana Martins Marques

Escrevo este texto, ou ao menos o inicio, à mão. Não seria justo adotar outra metodologia de escrita para desvendar as imagens de Mide Plácido1 que tanto valorizam esses membros, categorizados como duplos e espelhados do corpo humano.

A mão como recorte e temática atravessa a história da representação e da visualidade, seja na arte rupestre da cultura magdaleniana, retomada milhares de anos depois por Marguerite Duras (1914-1996) em seu filme Les mains négatives (1978), seja os desenhos e fotografias das próprias mãos feitas por Helena Almeida (1934-2018) na década de 1970. Faltam dedos para elencar os inúmeros artistas que, em seus desenhos, pinturas, colagens e fotografias sublinham tal parte do corpo. Estranho não parece ser a recorrência do ícone; estranho é pensar como não nos cansamos delas, como há algo sempre surpreendente em evocar “as duas solteironas que envelhecem juntas”.

Na constatação da presença que atravessa a história da arte, pergunto-me se as recentes escolhas por termos como “Artes Visuais” têm sentido. Não seria ainda mais justo pensar naquelas artistas que se atrevem nas linguagens do desenho, da colagem e da fotografia a pensarem os seus trabalhos como “linguagens do toque”? Linguagens de um fazer que não atravessa exclusivamente os olhos e que, portanto, se revela profundamente em conhecer o mundo pelo tato?

Quem já adentrou os processos íntimos do fazer fotográfico bem sabe que no dia a dia do ateliê não é apenas o olho guardião da imagem. Se focar, perceber a luz e decidir sobre um enquadramento parecem tarefas privilegiadas e asseguradas pela

visão, sabemos que, num quarto escuro, pouco ou quase nada se vê. O (re)conhecimento do mundo passa a depender daquilo que se toca. Saber utilizar um saco escuro, saber carregar um filme numa espiral, saber contar quantas folhas fotossensíveis há numa caixa, é tarefa para as pontas dos dedos. Saber carregar uma câmera, sentir o peso da sua ferramenta, deslizar a objetiva, convoca a conexão entre o dizer das falanges com o fitar da visão.

Ainda que o trabalho de Mide Plácido no âmbito da mostra Idadismo: que bicho é esse seja majoritariamente a partir de técnicas fotográficas digitais, é assim que ele nos instiga. A fotógrafa faz uso de diferentes aplicativos, conforme a sua conveniência, para administrar o arquivo deste projeto que tem aproximadamente dois anos de coleta. Sua investigação coloca em questão os planos da nossa linguagem multifacetada.

Os gestos são linguagem e constituem discursos: sejam, por vezes, mais evidentes em idiomas inteiros feitos através desta linguagem dos sinais, sejam em movimentos incorporados por aqueles que não dominam essa língua mas que introduzem, em seu cotidiano, o seu pequeno dicionário de acenos. Talvez, não à toa, o artista Bruno Munari (1907-1998) esteve igualmente fascinado quando compilou o seu “Suplemento ao dicionário italiano”, uma publicação magistral de 1963 que nos apresenta e codifica o significado de expressões gestuais muito correntes na cultura italiana a partir de entradas de texto e de um belíssimo ensaio fotográfico.

Simone de Beauvoir tinha 62 anos quando publicou o seu livro A velhice, em 1970. A obra impactou profundamente os estudos nas ciências humanas, redirecionando pesquisas em diferentes áreas do saber tais, como sociologia, psicologia, psicanálise, filosofia, literatura e as artes em geral, mas também nas áreas da saúde como gerontologia, enfermagem e fisioterapia. A obra caracteriza-se como um estudo que se posiciona assertivamente e não teme o seu caráter denunciativo e reflexivo sobre as violências lançadas às pessoas mais velhas, destrinchando as práticas sociais de desumanização desses sujeitos e desvelando esse “último tabu”. Apontando a forma como lidamos com a velhice como sintoma do nosso fracasso civilizacional , Simone afirma que nenhum indivíduo “deveria chegar ao fim da vida com as mãos vazias”. Quando Mide se lança à tarefa de destrinchar as experiências e afetos que atravessam o processo de envelhecimento, o tempo dobra-se e o ano de 2025 toca 1970. Mide preenche as mãos daqueles que eventualmente são vistos como “outros”, sobretudo de pessoas inseridas na categoria social “mulher”.

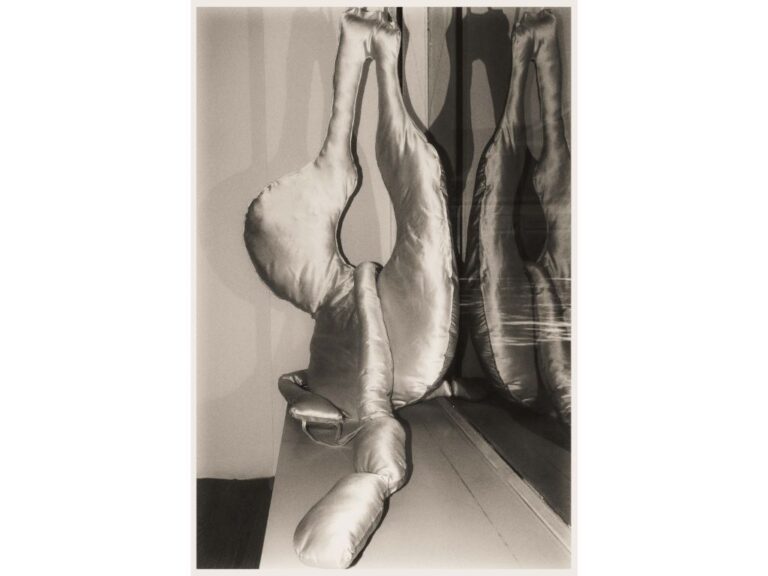

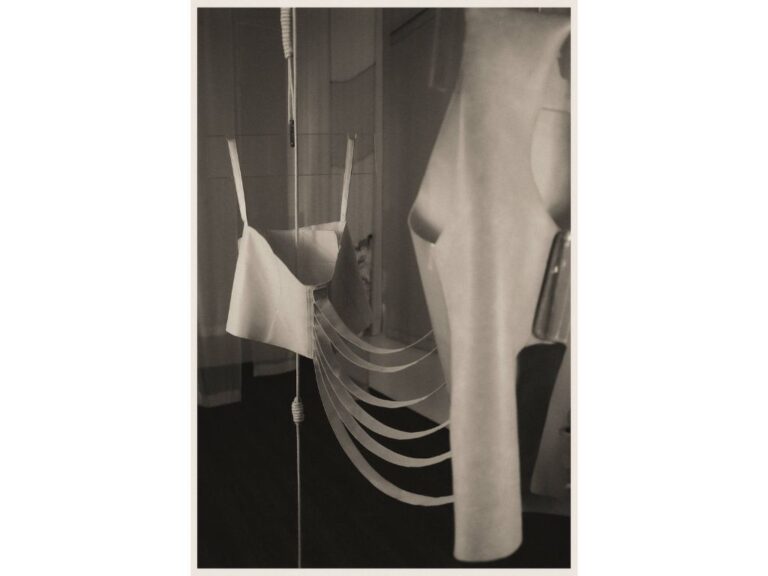

Sinais de Espera de Mide Plácido é um ensaio visual que agrega fotografias, vídeos e colagem, desenvolvido entre 2024 e 2025, no qual a artista faz uso de registros fotográficos das mãos de sua mãe e os mescla com elementos estruturantes da natureza e do seu entorno. Na exposição Idadismo: que bicho é esse, a artista elege um conjunto de fotomontagens para apresentá-lo tanto como díptico emoldurado quanto em formato instalativo. Este último provoca uma sensação de flutuação a partir da suspensão das imagens em uma grelha e sustentadas por fios pretos. Em ambos os casos, a ideia de dupla ou de múltiplas imagens em grade, nos suscita o procedimento de montagem. Sobre isso, é curioso notar que tanto na superfície da imagem, dentro de cada plano, quanto no momento de apresentação e organização, Plácido investe nessa operação. Torna-se assim uma dupla operação que enfatiza a ideia de edição, colagem e diálogo.

Ainda na exposição, encontramos sobre um plano cinzento, de textura irreconhecível, entre o orgânico e o sintético, um par de mãos a friccionar as suas palmas. Trata-se do vídeo que igualmente acompanha a série Sinais de Espera. O acúmulo de vozes femininas rondam sobre a temática do tempo e da velhice. A cacofonia da coletividade não nos permite decifrar perfeitamente o discurso, ressoa a multitude. Pouco a pouco, a profusão de relatos desaparece, restando os últimos versos advindos de uma mulher. As mãos, em looping, permanecem em fricção, reconhecendo-se, tocando-se, aquecendo-se, entrelaçando-se. Eis que somos interrompidos por uma canção em inglês, de melodia pop, que transforma aquilo antes tido como sinal trivial em uma coreografia.

Na obra de Mide, as mãos não são quaisquer, tampouco são apenas um arquétipo. A artista elege nomeadamente a sua mãe para participar do processo, formando assim um território próprio e tensionando a intimidade para questões que atravessam o comum. Sinais de Espera dá a ver mãos que tocam a paisagem, a fauna e a flora. São mãos preenchidas de mundo. Mãos que desejam, assim como diria Beauvoir, “viver sem tempos mortos”.

Maura Grimaldi

Lisboa, Novembro de 2025

1 Mide Plácido (1957) é artista visual que trabalha a partir do campo fotográfico, desdobrando suas peças em outros formatos como instalações, vídeos, objetos e impressos de artista. Formada em Artes Plásticas, frequentou o mestrado na mesma área pela Universidade de Aveiro em 2013. Desde 1998 realiza exposições. No último ano participou de uma série de mostras e programas, entre eles os Encontros de Imagem 2025, (Braga), o Fotofestival Internacional, (Covilhã) e a exposição INvisibilidades, no contexto do Porto Femme nas MIRA Galerias (Porto).

2 Beauvoir desenvolve um pensamento crítico ao modelo econômico capitalista para pensar a exclusão dos indivíduos na velhice: “Para aumentar o lucro, o capitalismo procura a todo o custo aumentar a produtividade. À medida que os produtos se tornam mais abundantes, o sistema exige uma alta do rendimento. Os velhos trabalhadores não são capazes de se adaptar às cadências impostas aos operários. Ficam reduzidos ao desemprego, e a sociedade os trata como párias” (Beauvoir, 1990).

Cheguei a Portugal sob o desvelo da luz. Lisboa me apareceu primeiro como uma lógica iluminada, em suas calçadas e vielas, depois como silêncio mineral, como rumor contínuo do Tejo. Foi no vaivém entre luz e água que encontrei matéria para a pesquisa, aberta ao caminhar, exercito meu recolher e escutar.

Minha presença se deu por deixar-me atravessar, aceitar o fragmento como método. O inconsciente, tal como um rio subterrâneo, emergia em fendas inesperadas, manifestado na imagem, na atmosfera, no lampejo em narrativa. Era ele quem organizava o encontro entre corpo e paisagem, deslocando a percepção para territórios de sombra e de revelação.

Entre trajetos e territórios, sem contorno fixo, o que me interessa é o intervalo: a fissura que abre passagem, a margem onde o corpo percebe sua própria instabilidade. Recolhi cacos de espelhos, águas de rio, memórias sedimentadas nas pedras de cá. Na investigação de iluminar o fragmento, me mantive firme na potência das ruínas, no que escapa à forma plena. Assim também opera o inconsciente ressignificando restos, deslocando sentidos, fazendo da descontinuidade a própria condição de criação.

O Tejo estrangeiro, largo, luminoso, horizonte que se oferece. O Piraquê-Açu dos meus afetos, úmido, denso, útero que retém. Dois rios que, ao se entregarem ao mar, devolvem ao mundo o paradoxo das águas salobras em dissolução.

Nesse limiar instável, percebo que o rio cursa na inscrição da memória, organismo vivo. E como o inconsciente, guarda camadas de erosão e fertilidade, carregando nas fendas a promessa de gestar novos sentidos. Quando a água se fende na terra, ela escreve. Quando um rio é ferido, algo em nós também adoece.

As performances e instalações surgiram desse limiar. O pão sobre a pedra, evocando o alimento como rito de transmutação. A topografia de cacos e velas, onde a luz ascende o partido. A recolha da água no Cais das Colunas, onde a monumentalidade colonial foi confrontada por testemunhas materiais, líquidas que recontam uma história de abusos.

Cada intervenção foi modo de reinscrever o inconsciente no espaço público como aquilo que desloca o visível e produz outras narrativas possíveis.

Rios, pedras, fragmentos e fissuras ampliaram perguntas: como habitar a atmosfera? como escutar o que transborda das margens? como deixar-se conduzir pelo processo subjetivação? O que fica será sempre provisório: é na fenda, lugar de abertura, instabilidade e origem, que o inconsciente se manifesta como fluxo indomável.

Barbara Carnielli

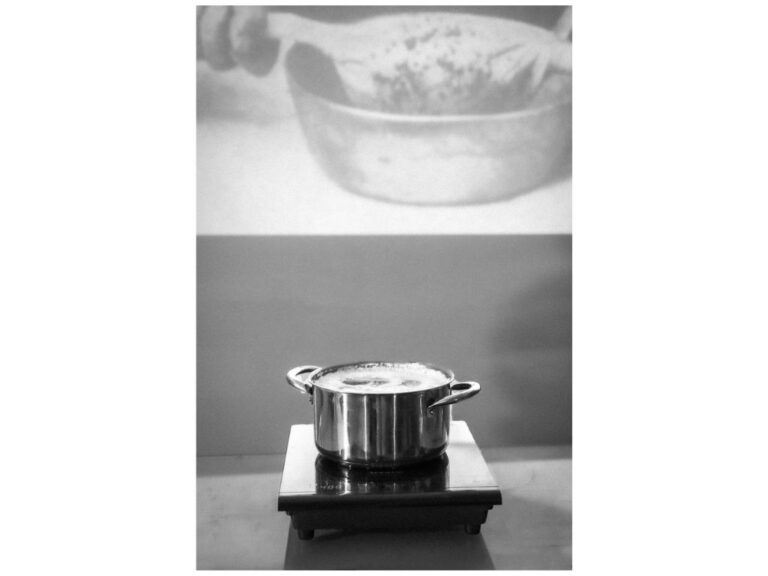

OFICINA FERMENTAÇÃO E FEMINISMO

No último sábado, as artistas Rafaela Salgueiro e Júlia Ribeiro realizaram nossa primeira oficina Fermentation and Feminism, no atelier B12, em Lisboa. O encontro combinou reflexão crítica e prática culinária, partindo do texto “Fermenting Feminism” de Lauren para discutir como a fermentação — enquanto técnica ancestral e processo de transformação lenta — pode ser uma ferramenta de questionamento político e cuidado coletivo.

Na sessão prática, os participantes aprenderam a preparar tucupi, caldo fermentado de mandioca tradicional da Amazônia brasileira, resgatando saberes indígenas e debatendo o papel da comida viva na construção de sistemas alimentares mais justos.

Esta iniciativa marca o início de uma rede dedicada a:

• Promover a autonomia alimentar através do cozinhar em casa;

• Partilhar técnicas e culturas fermentadas como forma de preservação biocultural;

• Criar espaços interdisciplinares que unam arte, ativismo e pensamento ecológico.

Agradecemos a todos os participantes e reforçamos nosso compromisso em ampliar essas conversas futuramente.

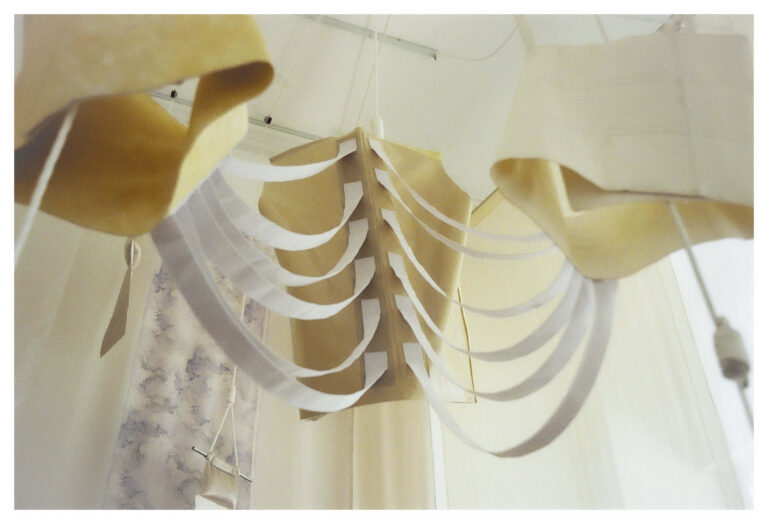

Uma proposição têxtil entre o tempo e o espaço

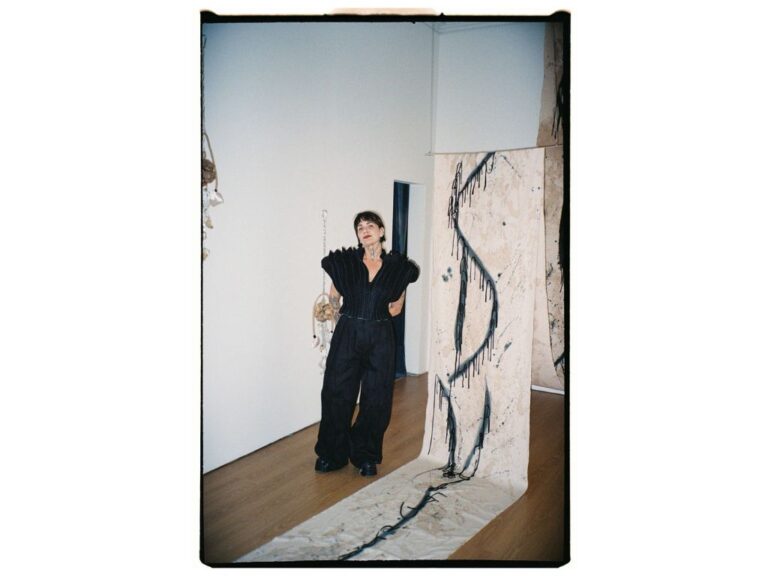

Exposição solo de Rafaela Salgueiro com ativação de Júlia Ribeiro

Na prática de Rafaela Salgueiro, o têxtil deixa de ser substantivo para se tornar verbo: costurar, ativar, tensionar, acolher. Seus objetos – amorfos, expansivos, sem gênero ou função fixa – não se oferecem à contemplação silenciosa, mas convocam o corpo do outro: o toque, a escuta, a presença. São obras que se impõem por sua escala, por suas texturas sensoriais, por uma materialidade que pulsa, que sugere, que provoca.

Aqui, o têxtil é superfície e processo, mas também linguagem e política. Através de formas que oscilam entre o monstruoso e o fluido, Salgueiro propõe uma arte que se constrói na colaboração, na ativação coletiva e no desejo de relação. Trata-se de uma crítica sensível à passividade imposta pelas dinâmicas sociais contemporâneas — e, sobretudo, uma aposta em práticas feministas onde o espectador é agente, participante e cúmplice.

Como parte da programação da mostra, durante o encerramento, a artista Julia Ribeiro ativa um workshop de fermentação inspirado no texto Fermenting Feminism (Lauren Fournier) e na filosofia vegetal de Emanuele Coccia — práticas sensoriais e políticas que mobilizam o corpo, o coletivo e o cotidiano. Em torno do tucupi — ingrediente tradicional amazônico que, assim como o têxtil, é símbolo de transformação, partilha e fermentação. A proposta reforça o eixo comum entre as duas artistas: práticas sensoriais e políticas que mobilizam o corpo, o coletivo e o cotidiano.

Ambas artistas operam a partir de práticas que tocam o sensível como forma de crítica — e o sensorial como campo político. O têxtil e o alimento, aqui, não são meios ilustrativos, mas ferramentas de mobilização coletiva: modos de aprender, preservar, transformar. Cozinhar, tocar, costurar, fermentar — verbos que se cruzam em um espaço onde a arte acontece no encontro, na escuta e na troca.

Nesta exposição, o espectador é convidado a se perder nas formas, nos cheiros, nas texturas e nas possibilidades de relação. Porque, no fim, toda interação com o mundo é um tipo de cozimento: lento, poroso, vital.

Curadoria e texto de JP Galvão Produção de Victor Gonçalves Design expositivo de Marcella Kehl

Residuos de Azul Sífiles

Daniel Moraes

Texto crítico: Patrícia Muccini

Em Pulsos e Impulsões somos apresentadas a fragmentos de acontecimentos vividos e ficcionalizados pelo artista Daniel Moraes. As obras são excertos autônomos que acolhem interpretações múltiplas. Um convite a entrarmos em um modo de suspensão das sensações binárias, no qual se pode dar lugar a desejos outros – ambíguos, por vezes impensáveis – como o prazer da incompletude. Nesse processo emancipatório, o sublimado se transforma em experiência revivida e reelaborada que cria imaginários possíveis sobre o tempo passado e presente.

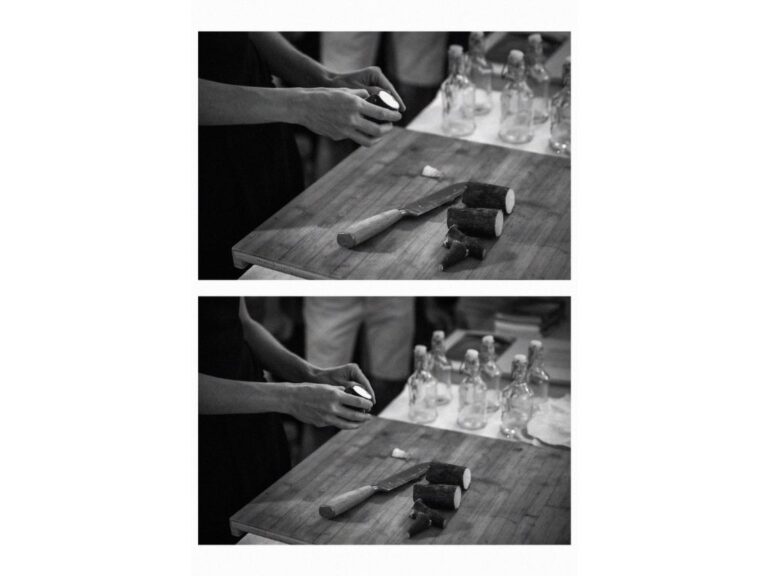

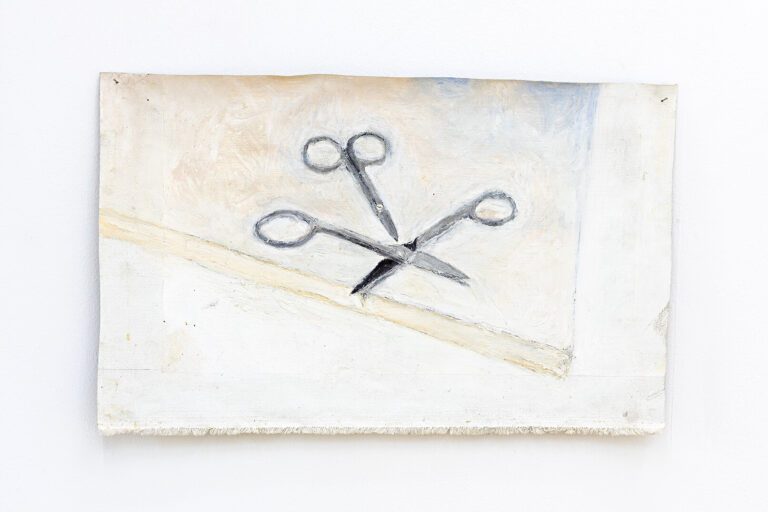

As obras são centelhas que funcionam como atos de intervenção no corpo e no pensamento. É um trabalho que abre sem sugerir qualquer fechamento, dando índices sobre, dentre muitas coisas, a cultura DEF. Para decifrá-las, é preciso se abrir ao sensível e se colocar como parte, construindo agenciamentos, como na série Movimentos de Pinça, em que são apresentados os rastros de acontecimentos domésticos, amputações praticadas no cotidiano, que se revelam através de objetos deixados em cena. Ou na pintura seguinte, em que nos deparamos com outro acontecimento, agora de confinamento, violência e apagamento. Uma experiência ficcionalizada ou um registro factual? Há possibilidades de escolha.

Nesses processos experimentais de desconstrução, memórias pessoais, experiências coletivas e outras fabulações ganham reverberação estética e política. São deslocamentos funcionais e simbólicos que geram sensações desviantes. Na obra Plano de Corte, nos deparamos com a possibilidade de corpos retratados em ato. Constituem fragmentos que revelam e, ao mesmo tempo, obscurecem os gestos. As cenas mutiladas de unidade e significado, nos impele a criar desfechos para esses corpos fragmentados em movimento pulsante.

Objetos cortantes protagonizam as narrativas e a amputação se torna gesto de criação. Os diálogos entre as obras desterritorializam formas e utilidades pré-estabelecidas, gerando rupturas no pensamento linear-normativo, dando abertura a novos imaginários. Em 49 Maneiras de Amputar seu Braço, instalação na qual duas tesouras amputadas são fixadas lado a lado em uma parede vazia, podemos imaginar histórias presentes e passadas, um porvir que se instaura por meio da presença material e simbólica desses corpos-instrumentos rompidos. Os fragmentos ganham inteireza e indicam existência, mutabilidade e emancipação.

Já na videoperformance, temos uma cena ritualística a três mãos e braços, onde a dominação física e simbólica conduz a experiência com a não normatividade e a feminilidade. A obra, que caracteriza um evento íntimo e público ao mesmo tempo, nos convida, mais uma vez, a uma hermenêutica desse diálogo entre membros desejantes.

Nessas articulações polifônicas que suscitam desordem nas percepções naturalizadas sobre os corpos e suas funcionalidades e desejos até então postas como inquestionáveis, o artista oblitera a corponormatividade ao dar luz à corporeidade da deficiência, a qual nomeia Decorporeidade. O termo proposto pelo artista expressa a linha de fuga advinda da arte para o corpo com deficiência, como uma fissura por onde percorre o desvio que compõe cursos outros, divergentes da sedimentação normativa que impera socialmente.

Daniel Moraes é investigador, e cria redes de interlocução com pessoas que também o sejam e se sintam conectadas aos signos interrogativos que suas obras evocam.

- Plano de corte, 2023. Pastel oleoso e carvão sobre tela. Série de doze pinsturas com tamanhos variáveis.

- Sem título, 2024. Pastel oleoso, gesso e carvão. 249 X 220 cm.

- 49 maneiras de amputar seu braço, 2024. Duas peças da série de 49 tesouras de inox cortadas com cicatrizes de solda. 10 x 8 cm.

- Sem título, 2019. Daniel Moraes Nastaran Safaei (Iran). Videoperformance. 6:51seg.

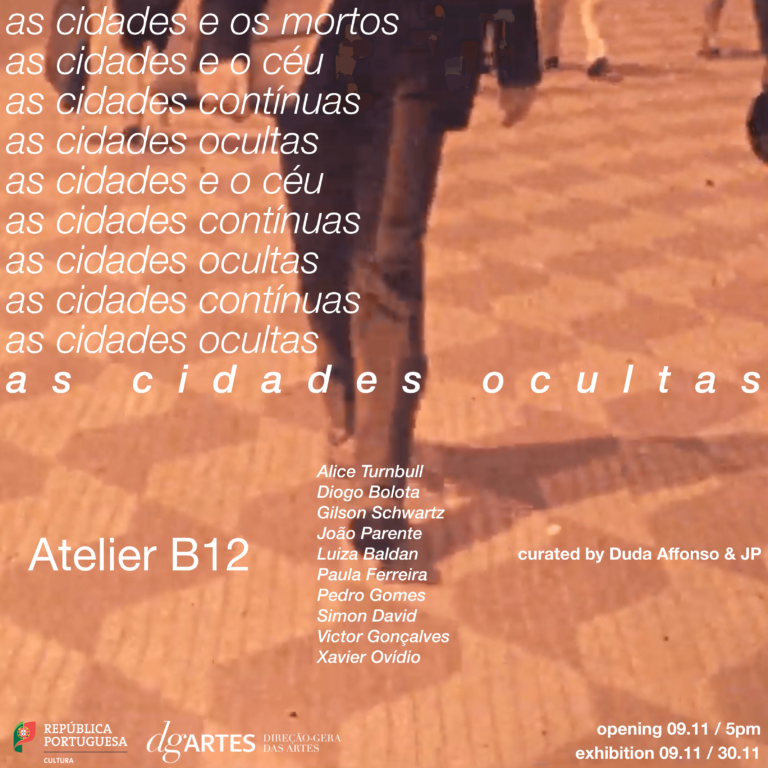

Com o grupo de artistas composto por Alice Turnbull, Diogo Bolota, Gilson Schwartz, João Parente, Luiza Baldan, Paula Ferreira, Pedro Gomes, Simon David, Victor Gonçalves e Xavier Ovídio trazendo como tema principal a cidade e suas órbitas. A curadoria está a cargo de Duda Affonso e JP.

Pensar as metrópoles – Lisboa, Porto, Paris, São Paulo, Tokyo – e seu estado de franca decadência e ruína frente à lógica de um pensamento tanto virtual quanto descentralizado. As cidades invisíveis, ocultas por baixo do asfalto e acima das nuvens onde passam informações da televisão e dados celulares e que vão tomando forma enquanto cidade propriamente dita. De uma maneira ou de outra, “a cidade é redundante: repete-se para fixar alguma imagem na mente […] a memória é redundante: repete os símbolos para que a cidade comece a existir.” (Calvino, p. 17) Uma cidade de possibilidades: sentia que a memória que trouxe pra cidade e pras pessoas que estavam fazendo o rolê acontecer naquele momento, inventou uma cidade nova. Os mais jovens não podem achar que são os donos da cena – a cidade tem uma história ao mesmo tempo que as cidades contam suas próprias histórias. Quem é que fazia a cena das antigas? Nota: quem são essas pessoas? “Assim – dizem alguns – confirma-se a hipótese de que cada pessoa tem em mente uma cidade exclusivamente feita de diferenças, uma cidade sem figuras e sem forma, preenchida pelas cidades particulares.” (Calvino, p. 25) A pós-modernidade nos convoca a um eterno presente, uma espécie de obsolescência programada daquilo que já não é o agora. As metrópoles são as passarelas para as coisas da moda: os tênis, os óculos, as bolsas, os jeans e etc. Entretanto, que coisa é aquela tão básica quanto a camisola branca por baixo da camisa de botão da pasteleira? O que resiste no tempo das cidades – o que sobrevive à velocidade furiosa dos carros nas autopistas? A memória fica registrada no canto empoeirado da escada do metrô e fica também no rastro rasgado da bandeira velha hasteada em frente a um hotel barato. A senhora acorda cedo para passar o café e fica olhando a vida pela janela da sala enquanto seu gato Nuno roça-se por entre seus pés e passa a pontinha do rabo por suas coxas. Fugir: estar na cidade é querer constantemente não estar nela. Pegar um voo para qualquer lugar a preços promocionais e ficar dias a dormir em um sofá da ikea semi-confortável apenas para estar em outro lugar às voltas com outros problemas. Voltar e receber como boas-vindas a cagada de um pombo daqueles que desde antes da viagem, e talvez antes mesmo da minha vinda para esta morada, fica ali pousado no portal da entrada. Escolheu logo hoje, quando senti que seria finalmente feliz na cidade. Pequenas e grandes fugas, há dias em que o simples ato de pegar o skate e deslizar pelas ruas é suficiente, uma forma de navegar entre os arranha-céus, de cortar o vento e sentir a cidade sob as rodas. A liberdade mora nesses pequenos gestos, nas escolhas de trajetos que não necessariamente levam a um lugar novo, mas reconfiguram o velho, o conhecido, gasto pela rotina e pelo tempo. A cidade, nesse ir e vir, é sempre outra, nova ainda que velha. Aquele poste caído na esquina, a placa enferrujada, o banco da praça onde já não se pode sentar, o buraco no asfalto, o bueiro fétido, a merda do cachorro ao cruzar a esquina. Esses vestígios de outras eras se entrelaçam com a pressa do presente, criando uma paisagem onde o passado e o futuro colidem a cada instante. Percorrer a cidade é como assistir a um filme, as imagens passam em velocidade pelos olhos enquanto se coleta instantâneos mais ou menos nítidos, mais ou menos ruidosos. Lembrar das cidades é como lembrar de um sonho já que “as cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa.” (Calvino, p. 29)

A cidade nos engole e nos empurra. Os trajetos se repetem, os passos ecoam nas calçadas gastas, e o caminho que parece sempre o mesmo se reinventa no detalhe invisível. Cada ida para o trabalho, para a universidade, o bar de esquina ou a casa das amizades fazem uma dança involuntária entre ruas e avenidas, com o asfalto quente, o tilintar das moedas no bolso e o som abafado de vidas passando apressadas. Entramos em carros de aplicativos, táxis, ônibus, a boleia na mota da colega de trabalho – como se fosse um ritual moderno, onde o destino, por mais rotineiro que seja, carrega consigo um ar de mistério. O metrô nos conduz por corredores de concreto e aço, onde o barulho do trem se funde ao canto estridente de uma cidade que não dorme, onde os sons, por vezes, imitam o canto dos pássaros que se perderam entre os prédios – por outras, se confundem com o apito desesperado das trotinetes afogadas na fonte luminosa. A cidade, apesar de bela, é injusta, afasta dos centros urbanos a vida dos habitantes que a constroem cotidianamente dando lugar ao transeunte que, despreocupadamente, usa e abusa de seus espaços. A cidade inclui, a cidade exclui, a cidade beneficia, a cidade abusa, a cidade cansa e a cidade acolhe – quem tem direito às cidades? Para que servem as cidades daqui em diante?

The group of artists includes Alice Turnbull, Diogo Bolota, Gilson Schwartz, João Parente, Luiza Baldan, Paula Ferreira, Pedro Gomes, Simon David, Victor Gonçalves and Xavier Ovídio, whose main theme is the city and its orbits. Duda Affonso and JP are the curators.

Thinking about metropolises – Lisbon, Porto, Paris, São Paulo, Tokyo – and their state of frank decay and ruin in the face of the logic of both virtual and decentralised thinking. The invisible cities, hidden beneath the tarmac and above the clouds where television information and mobile data pass through and which are taking shape as a city in their own right. In one way or another, ‘the city is redundant: it repeats itself in order to fix some image in the mind […] memory is redundant: it repeats the symbols so that the city begins to exist.’ (Calvino, p. 17) (Calvino, p. 17) A city of possibilities: I felt that the memory I brought to the city and to the people who were making the tour happen at that moment, invented a new city. Younger people can’t think they’re the masters of the scene – the city has a history at the same time as cities tell their own stories. Who made the old scene? Note: who are these people? ‘Thus – some say – the hypothesis is confirmed that each person has in mind a city exclusively made up of differences, a city without figures and without form, filled with particular cities.’ (Calvino, p. 25). Postmodernity summons us to an eternal present, a kind of programmed obsolescence of what is no longer now. The metropolises are the catwalks for fashionable things: trainers, glasses, bags, jeans and so on. However, what is as basic as the white t-shirt under the pastry chef’s button-down shirt? What endures in city time – what survives the furious speed of cars on motorways? The memory is recorded in the dusty corner of the underground stairs and also in the torn trail of the old flag flying in front of a cheap hotel. The lady wakes up early to make coffee and stares at life through the living room window while her cat Nuno rubs up against her feet and runs the tip of his tail along her thighs. Escape: to be in the city is to constantly want not to be there. To take a flight to anywhere at discounted prices and spend days sleeping on a semi-comfortable ikea sofa only to find yourself somewhere else dealing with other problems. To come back and be welcomed by a pigeon turd, one of those pigeons that has been sitting in the doorway since before I travelled, and perhaps even before I came here. It choses today, when I felt I would finally be happy in the city. There are days when the simple act of picking up a skateboard and gliding through the streets is enough, a way of navigating between the skyscrapers, of cutting through the wind and feeling the city under your wheels. Freedom lives in these small gestures, in the choices of routes that don’t necessarily lead to a new place, but reconfigure the old, the familiar, worn out by routine and time. The city, in this coming and going, is always different, new even though it’s old. That fallen lamppost on the corner, the rusty sign, the bench in the square where you can no longer sit, the hole in the tarmac, the fetid manhole, the dog shit as you cross the corner. These vestiges of other eras intertwine with the rush of the present, creating a landscape where past and future collide at every moment. Walking through the city is like watching a film, the images speed past your eyes while you collect snapshots that are more or less clear, more or less noisy. Remembering cities is like remembering a dream, since ‘cities, like dreams, are built by desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules absurd, their perspectives deceptive, and all things conceal something else.’ (Calvino, p. 29).

The city swallows us up and pushes us along. The routes are repeated, the footsteps echo on the worn pavements, and the path that always seems the same is reinvented in invisible detail. Every trip to work, university, the corner bar or friends’ houses is an involuntary dance between streets and avenues, with hot asphalt, the clink of coins in pockets and the muffled sound of lives rushing by. We get into app cars, taxis, buses, a ride on a work colleague’s motorbike – as if it were a modern ritual, where the destination, however routine, carries with it an air of mystery. The metro takes us through corridors of concrete and steel, where the noise of the train merges with the shrill singing of a city that never sleeps, where the sounds sometimes imitate the singing of birds that have lost their way among the buildings – at other times they are confused with the desperate whistle of the scooters drowning in the light source. The city, although beautiful, is unjust, it removes from urban centres the lives of the inhabitants who build it every day, giving way to the passer-by who carelessly uses and abuses its spaces. The city includes, the city excludes, the city benefits, the city abuses, the city tires and the city welcomes – who has the right to cities? What are cities for from now on?

Um lance de dados não abolirá o desejo

Clara Sampaio

O que, por um lado, pode ser idílico, como os verões da infância,

o aproveitar de cada segundo, vivendo intensamente em outro ritmo

criar memórias para o futuro, registrar os dias ensolarados, imagens em movimento, com todas as suas texturas, cheiros e sabores

sentir o sol na pele, sentir o sal sentir simplesmente

Pode ser, por outro, um verão de quem não pára

O verão de quem não tem verão Quem a máquina silenciosa do capital

Devagarinho, devagarinho, vai processando subjetividades, tempos de descanso, de brincar, de fabular, de sonhar, de existir

É um estar mais atento no mundo que vai nos lembrando que,

em nenhuma estação,

a vida está em pausa.

E que as coisas vão sendo feitas assim, nos espaços entre, como propôs1 Mallarmé,

encontrar o texto nos vazios do texto resistir às intempéries

E, em momentos limítrofes, romper o verso (crever les vers)

Encontrar no texto (e na vida) densidade, ensejo, espessura, tesão

Mas, ah, por mais que se tente conter o verão ou a primavera2

Nem a engrenagem nem o acaso hão de abolir o desejo.